コント漫才で「病院」という設定に決まったとしましょう。登場人物は「医者と患者」にする――そこまで決まっていたら、あとは台本を書くだけだ!と進みたくなる気持ちは分かりますが、実はもうひとつ、大事なステップがあります。

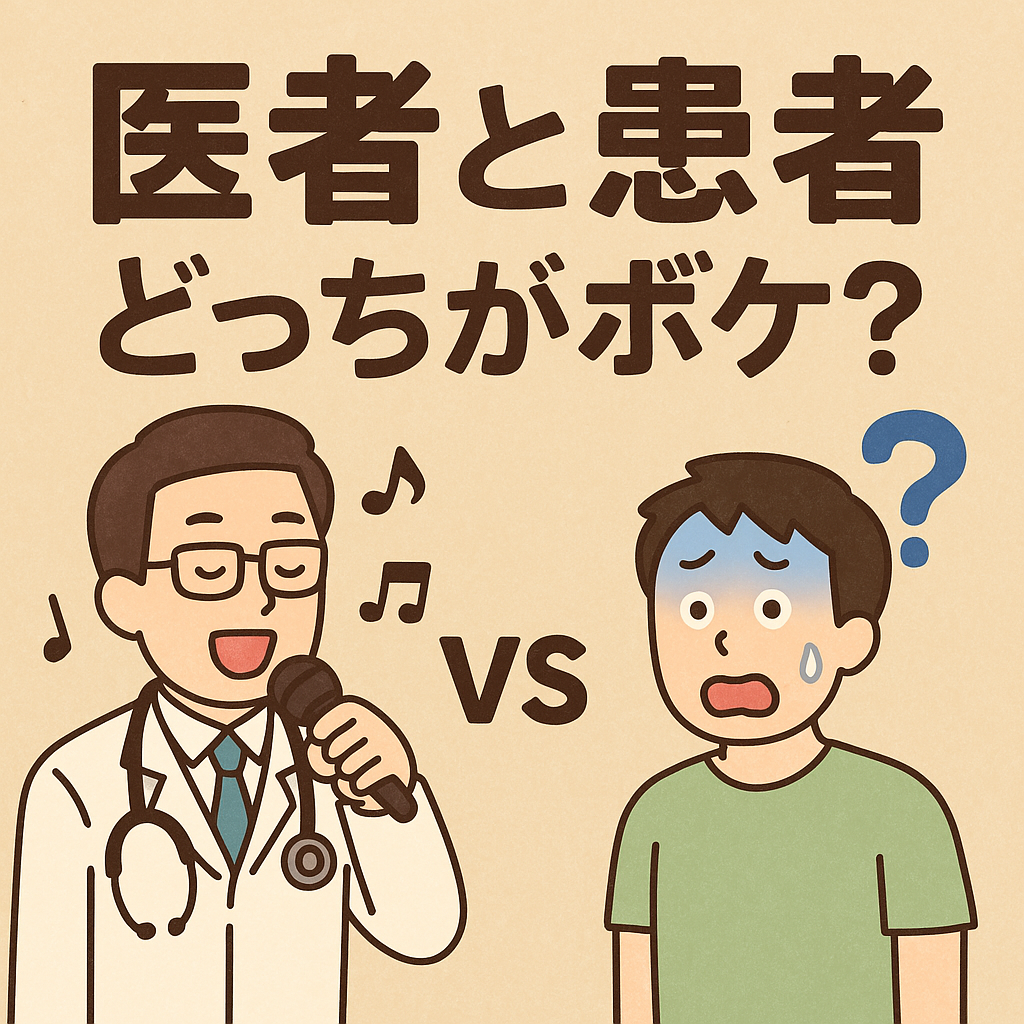

それは、「どちらをボケにするか?」という選択です。医者をボケにするか、患者をボケにするか。これによってネタの印象も構造も大きく変わります。

ボケ・ツッコミの役割は明確にする方が作りやすい

もちろん、「笑い飯」のようにWボケ形式でも漫才は成立しますし、キャリアを重ねていく中では“あえて曖昧にする”という高度な構成も可能です。ただし、初期段階ではボケ・ツッコミをしっかり分けることで、台本の組み立てがグッと楽になります。

なぜなら、セリフの構成やテンポ、役割分担が整理されていないと、ネタ中に観客が「今のはどっちがボケ?」と混乱してしまい、笑いにつながりにくくなるからです。

どちらをボケにするのが“作りやすい”か?

「ボケにするのはどっちが正解か?」という問いに、当然“絶対の正解”はありません。しかし、「どちらの方がよりネタとして作りやすいか?」という観点では答えを導くことができます。

たとえば、あなたが病院の待合室にいて、診察室の中から突然Creepy Nutsの歌が聞こえてきたとします。それに乗せて誰かが自分語りを始めた――そんな奇行をするのは、医者でしょうか?患者でしょうか?

どちらも現実にはあり得ないとは思いつつ、「百歩譲って可能性がある」と感じるのは、やはり患者ではないでしょうか?

この感覚こそがヒントです。観客にとって「ふざけるとは思えない存在が、突如ふざけ始める」ことこそが、ボケとしての驚きとインパクトを生み出すのです。

“ふざけるはずのない人”がふざけると笑いが生まれる

これはお笑いにおける王道パターンのひとつです。立場的にしっかりしていそうな人、常識的と思われるキャラが突然奇行を始めるからこそ、ギャップに笑いが生まれるのです。

つまり、「医者をボケにして、患者が冷静にツッコむ」という構造は、ネタとして非常に作りやすく、成立しやすいスタイルだと言えるでしょう。

もちろん、患者をボケにしても全く問題ありませんし、その方が合うキャラ設定やストーリーもあるはずです。ですが、「台本を書き始めたばかり」「漫才の構成に慣れていない」という方には、医者=ボケのパターンの方が構造を作りやすく、笑いに直結させやすいはずです。

キャラ設定と職業・立場の“ギャップ”を活かす

この視点は病院だけでなく、他の設定にも応用可能です。たとえば「警察と犯人」なら、犯人が正義感に満ちていて、警察官がやたらおどおどしていたら面白いですよね?

「教師と生徒」でも、教師がやたら子どもっぽいと、それだけでボケになります。

“普通こうはならない”という常識を、キャラの中で逆転させる。 それがコント漫才を面白くする大きなヒントになります。

まとめ

「医者と患者」どちらをボケにするか問題は、正解があるわけではありません。ただし、“書きやすさ”や“笑いにつなげやすさ”の観点から言えば、「ふざけないはずの人をボケにする」パターンが王道です。つまり、医者をボケにする方が、観客の意表を突きやすく、笑いの構造を作りやすくなります。

職業や立場、キャラの常識を逆手に取り、“ボケの説得力”を高めることで、ネタはより魅力的になります。設定が決まったら、ぜひこのポイントを意識してみてください!

コメント