漫才には「しゃべくり漫才」「コント漫才」など様々なジャンルがありますが、その中で“構造”として注目されるのが「伏線回収型漫才」です。これは、ネタの前半で出てきた要素が、後半で回収されるという仕組みで、観客の驚きと笑いを同時に生み出す技法です。

ただし、「伏線回収型」は独立したジャンルではなく、「しゃべくり漫才」の中に含まれる構造の一種として考えるのが適切です。特にM-1決勝ネタでは、この手法を活用しているコンビが多く見られます。

真空ジェシカ「商店街」の例で見る伏線回収

2024年のM-1グランプリで真空ジェシカさんが披露した「商店街」のネタは、伏線回収の見事な活用例です。

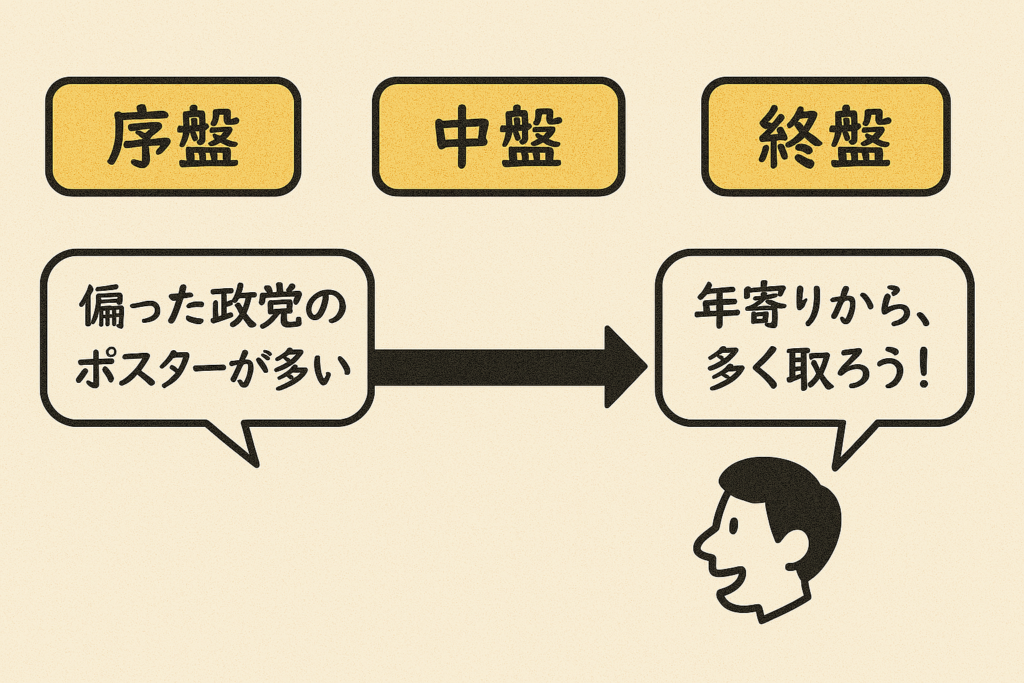

このネタでは、商店街ロケをしながら進行していく形式をとっています。序盤に登場するボケは以下のようなものでした。

- 偏った政党のポスターが多い

- 出口の方に行くと、迷走しているお店が増える

これらのボケが、中盤から終盤にかけて以下のように回収されます。

- 「年寄りから多く取ろう!」という政党ポスター

- 「スマホの画面、安く割るよ〜」と客引きをしている店

前半のネタがただのボケで終わるのではなく、終盤で意外な形で再登場することで、観客に「そういえば!」という気づきを与えます。

伏線回収が有効な理由と難易度

伏線回収というと、「高度な構成力が必要」と感じるかもしれませんが、実際にはそれほど難しいものではありません。なぜなら、漫才は即興ではなく台本があるからです。

生放送のフリートークの中で伏線を仕込んで回収するのは確かに難易度が高いですが、練られた台本であれば、意図的に伏線と回収のセットを組み込むことは可能です。

ただし、伏線を「入れること」が目的になってしまうと、構成全体に違和感が出てしまいます。重要なのは、伏線回収が“自然に”流れに組み込まれていることです。

伏線回収が活きるための3つの条件

漫才の中で伏線回収を効果的に使うためには、以下の3つのポイントが重要です。

① 構成上、意味を持った伏線になっているか

単に伏線を入れただけでなく、その回収が物語やネタの流れに自然に馴染んでいるかが重要です。真空ジェシカさんのネタでは、伏線も回収も違和感なく話の流れに組み込まれています。

② 伏線単体でもボケとして成立しているか

伏線がただの布石に終わらず、それ自体が笑える内容になっているか。たとえば「偏った政党のポスターが多い」というだけでも十分に面白い内容であり、それが後に再登場しても二度楽しめる設計になっています。

③ 回収までの間に、お客さんを伏線から意識的に遠ざけられているか

伏線の存在を忘れさせておくことで、回収時の驚きや感心が倍増します。観客が「そういえば!」と感じるタイミングで伏線が現れることで、笑いの効果が強まるのです。

まずは気軽に取り入れてみよう

伏線回収と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、漫才の中に自然と取り入れることは十分可能です。重要なのは、「伏線をどう面白く活かすか」を意識すること。

構成やネタの流れに違和感がなければ、観客は自然と伏線に反応してくれます。ネタ作りの際に、ほんの少し意識を向けるだけで、ネタ全体の完成度がぐっと上がるでしょう。

まとめ

伏線回収型の漫才は、観客の記憶と感性を巧みに刺激する構造です。特別なスキルが必要なわけではなく、台本作りの段階で意識するだけで取り入れることが可能です。ただし、伏線が取ってつけたものにならないように、ネタの流れに沿った自然な配置と、単体でも成立するボケとしての強さが求められます。真空ジェシカのような高度な回収を目指す前に、まずは自分のスタイルで取り入れ、試行錯誤してみるのがおすすめです。ネタ作りが一層楽しくなること間違いなしです。

コメント