今回からは、「実践トレーニング」と題して、特定のテーマに沿った漫才ネタを実際に考えていくシリーズを始めたいと思います。

第一回のテーマは「中華料理屋」。しゃべくりではなく、あくまで“コント漫才”として作っていきます。

登場人物をどうする?まずは設定の切り口を考える

「中華料理屋のコント漫才を作ってください」と言われたら、多くの人がまず思い浮かべるのが、店員とお客さんという構図ではないでしょうか。

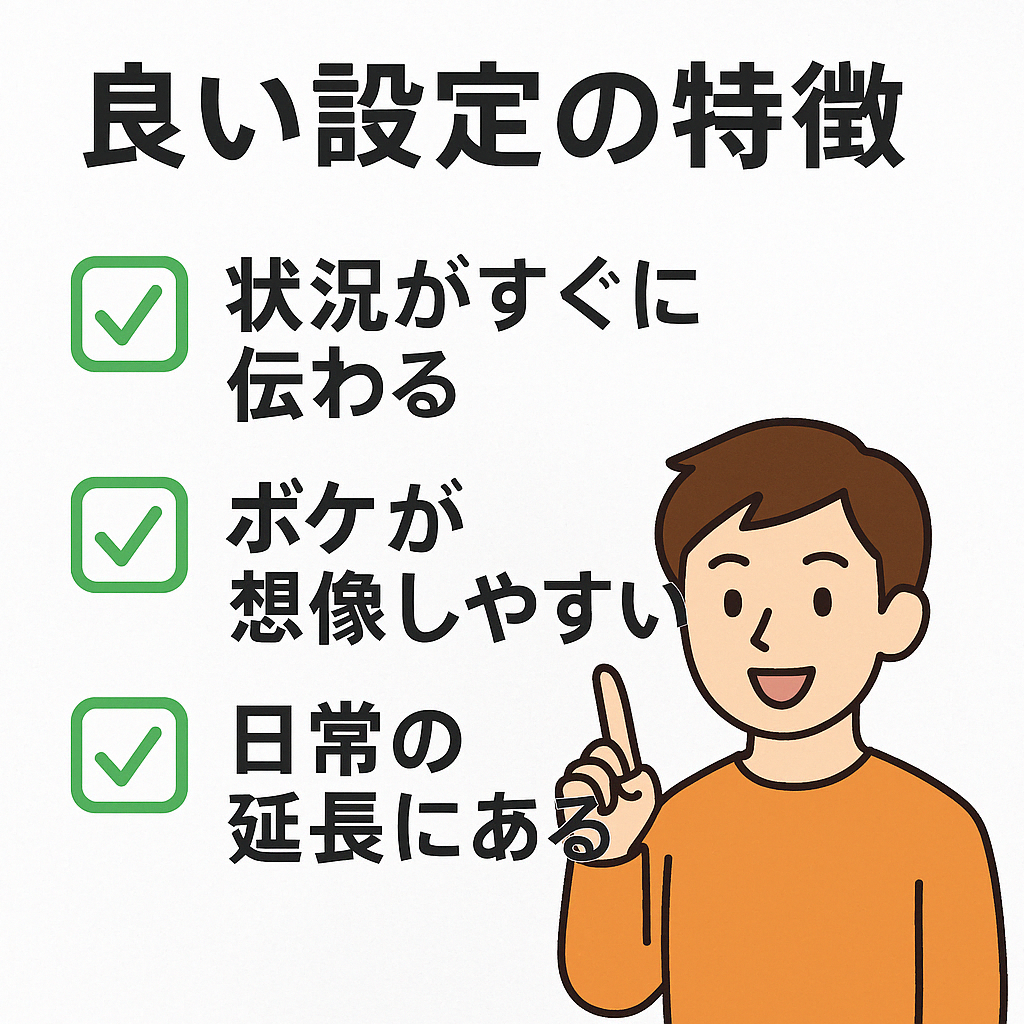

このパターンは非常にベーシックで、作りやすく、観客にも伝わりやすいです。特に店員を“ボケ”にすると、言動でどんどんボケを量産できるため、展開がスムーズになる傾向があります。

店員×客以外の設定パターンも考えてみよう

ただし、設定はそれだけに限られません。ちょっと視点を変えるだけで、以下のようなバリエーションも考えられます。

- ① 店主と女将(夫婦の掛け合い)

- ② 店主とアルバイト(店内での温度差)

- ③ 女将と息子の嫁(嫁姑のバトル)

- ④ 常連客と一見客(店内でのマウント合戦)

- ⑤ 外に並ぶ客同士(人気店の行列にて)

- ⑥ 古参バイトと新人バイト(バイト教育ネタ)

さらには、1人が何役も演じるような形式にすることも可能です。設定を少し変えるだけでネタの広がり方も変わってくるので、最初の“人間関係”の設計はとても重要です。

今回は「客×店員」の王道設定でスタート

とはいえ、今回は実践の初回ということで、あえて王道に立ち返ります。「お客さん」と「店員」の構図で、まずはコント漫才の基本に触れていきましょう。

導入はスムーズに、自然な流れを意識

導入部分――つまり“どうやってコントパートに入るか”は、ネタの見やすさ・聞きやすさを左右するポイントです。

変化球で入るのもアリですが、今回はシンプルで分かりやすい入りにしてみましょう。たとえばこんな感じです。

ふたり「どうも!よろしくお願いします!」 ボケ「俺さ、何食うか迷ったら結局チェーン店にしちゃうんだよね」 ツッコミ「分かる分かる」 ボケ「でもさ、新しい店も開拓したくてさ、住宅街にひっそりあるような町中華とかも気軽に入れるようになりたいんだよね」 ツッコミ「町中華!いいよねー」 ボケ「だからさ、町中華に入るシミュレーションしておきたくて、どんな客だと店側が嫌がるか知っておくために、ちょっと俺が店員さんやるから、入ってくるお客さんやってくれない?」

こういった“自然な会話”を通じてコントに入ると、観客も置いてけぼりにならずスムーズに世界観へ入っていけます。

設定と導入が決まれば、あとはボケを積み上げるだけ

ネタの構成において最も大切なのは、なんといっても「コントパートの中身=ボケとツッコミの応酬」です。

しかし、そこに入るまでの設定と導入の準備がしっかりしていれば、コント漫才の基盤はかなり固まっています。

次回【後編】では、実際にどうやってボケを出していくかの思考法やテクニックを紹介していきますので、お楽しみに!

まとめ

今回は「中華料理屋」をテーマに、実際にコント漫才をどうやって作っていくかの前半ステップを解説しました。ネタ作りにおいて最初の「設定」と「導入」は、観客を自然に世界観へ誘導するための大切な要素です。王道の「店員×客」だけでなく、視点を変えれば多彩な設定が考えられるため、テーマから広がる発想力も鍛えられます。どんなテーマでも、まずは“誰がどこでどう関わるか”を丁寧に考えるところから始めましょう。続く後編では、ボケと展開の作り方に踏み込んでいきます!

では、実際のボケを考えていく方法については、【後編】で紹介していきましょう!!

コメント