今回は、漫才の中でも近年注目を集めるスタイル「システム漫才」について解説します。これは、ある特定のフォーマット(構造)を軸に、最後までその“型”を使い続けることで展開するタイプの漫才です。

代表的なシステム漫才の例

- ナイツ『ヤホー漫才』…検索サイト“ヤホー”で調べた情報を披露するが、全部間違っているというボケの連続。

- ミルクボーイ『おかんが忘れた漫才』…「おかんが忘れた●●とは何か」をひたすらやり取りするスタイル。

- ハライチ『ノリボケ漫才』…ボケが提案する妄想にツッコミがどんどん乗っかっていく構造。

- ウエストランド『あるなしクイズ』…“あるなし”というフォーマットで、社会批判や毒舌を展開。

いずれもM-1決勝で大きな爪痕を残し、爆笑と共に高評価を得たネタです。

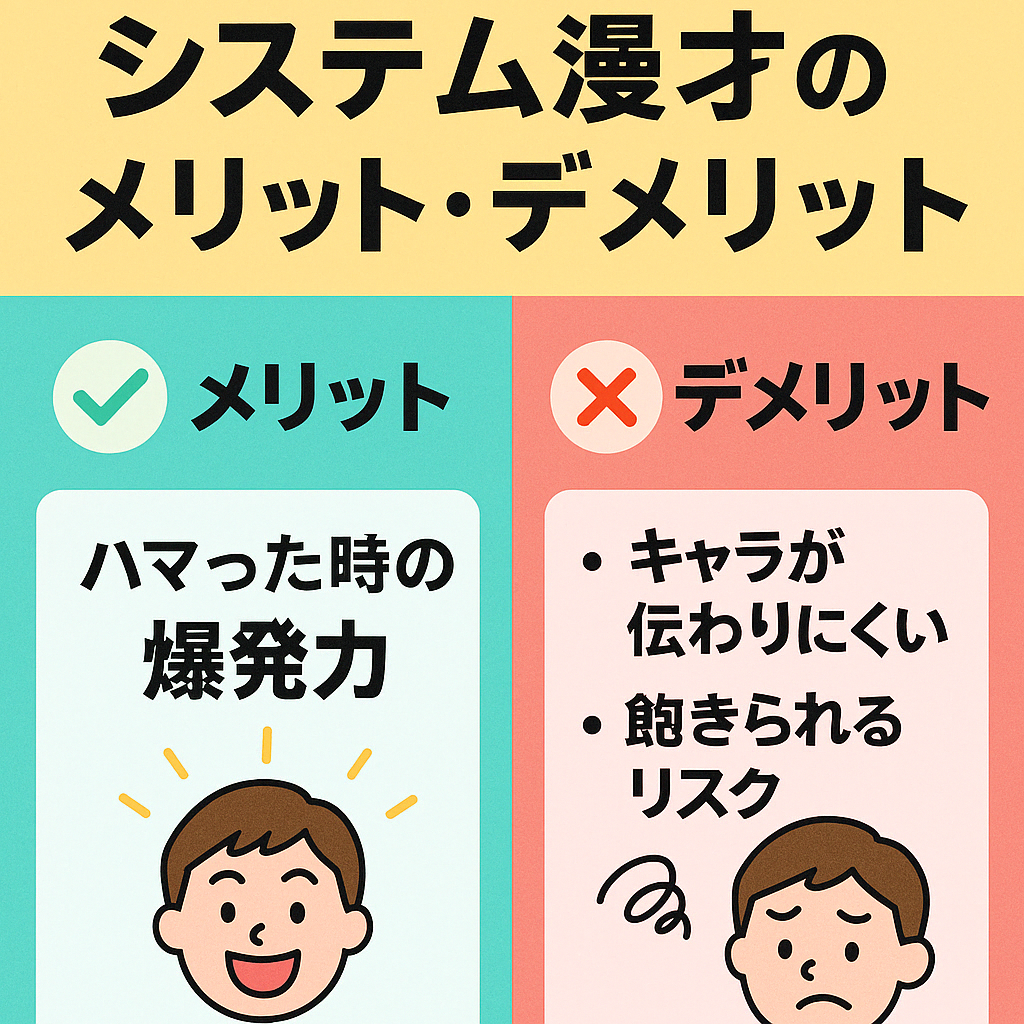

システム漫才のメリット

① ハマったときの爆発力が抜群

一度フォーマットが観客に伝われば、その後は“天丼”のように繰り返すほど笑いが加速していきます。ミルクボーイやウエストランドのように、1本目で“型”を定着させて2本目も同じ構造で勝負することで、お客さんの期待と共鳴し、笑いがどんどん大きくなっていくのです。

② お客さんが安心して見られる

漫才では「何をやるか分からない不安感」が笑いの妨げになることもあります。システム漫才は、構造が一度伝われば観客がリラックスし、笑う準備が整った状態で見てもらえるという大きなメリットがあります。特にM-1決勝2本目では、1本目と同じ構造で入ることで、冒頭から笑いが起きる現象すら見られます。

システム漫才のデメリット

① コンビのキャラや人間性が伝わらない

構造ありきでネタを組み立ててしまうと、演者の“らしさ”が伝わりにくくなるリスクがあります。テンプレートに沿う形で進行するため、観客にとっては「システムそのものが面白い」だけで終わってしまい、キャラクターの魅力が印象に残らないことも。

② 飽きられるリスクがある

ブレイク後、テレビ・営業・SNSなどあらゆるメディアで“そのシステム”が消費されます。定着すればするほど、新ネタの幅が狭まったり、他の型が受け入れられづらくなったりする可能性があります。ワンパターンに見られてしまう危険性もあり、「芸風の固定化」は芸人にとって諸刃の剣です。

まとめ:システム漫才は“型”が武器にも枷にもなる

システム漫才は、型が決まれば強い反面、型に縛られるリスクもあります。

ですが、オリジナリティあるフォーマットを開発できれば、それは唯一無二の武器になります。実際、ミルクボーイもウエストランドも「誰にも似ていない型」を確立したことで、一気にスターダムにのし上がりました。

あなたも、もし“型”にできそうなアイデアがあれば、ぜひシステム漫才として昇華させてみてください。工夫次第で、無限の可能性が広がるスタイルです。

まとめ

システム漫才は、特定のフォーマットを軸に展開することで、観客の理解と笑いの積み上げがしやすくなる構造的な強みを持っています。M-1のような賞レースにおいては特に有効で、1本目で型を定着させ、2本目でもう一段階爆発させる、という必勝パターンすら生み出します。一方で、キャラクター性の希薄化やネタのワンパターン化といったリスクも存在します。大事なのは、システムに頼りきりにならず、自分たちらしい色も同時に伝えること。うまくハマれば大爆発が狙える、まさに“諸刃の型”──それがシステム漫才の魅力です。

コメント