コント漫才は、しゃべくり漫才に比べて設定や展開における自由度が非常に高いジャンルです。しゃべくりが“自分たちそのまま”で進行するのに対し、コントでは“別のキャラ”や“異世界設定”なども演じられるため、突飛なアイデアや大胆なシチュエーションを取り入れやすくなります。

ただし、自由だからこそ「何をやってもいい」というわけではなく、“観客に伝わるかどうか”が結果を左右します。今回は、コント漫才の設定を考える際に意識したいポイントを中心にお届けします。

小道具が使えない=発想が狭くなる?

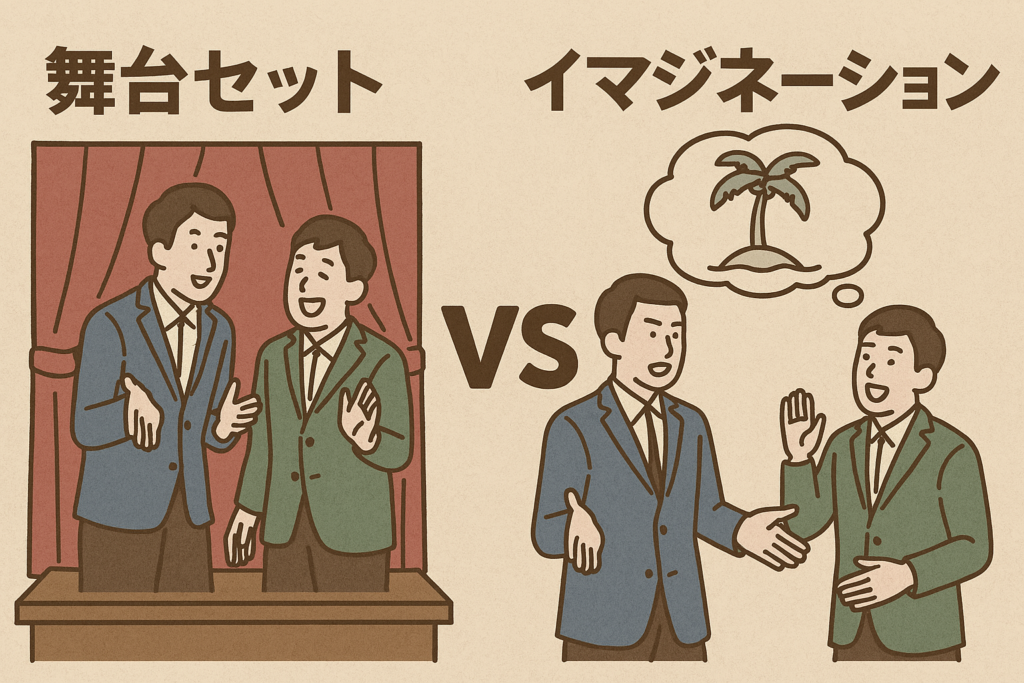

まず大前提として、漫才はあくまでセンターマイク一本で展開される演芸形式です。キングオブコントなどと違い、舞台上にセットを組んだり、小道具を用意することはできません。衣装も基本的には漫才用のフォーマルスタイル。そうなると、「派手な動き」や「空間演出」に頼ることは難しく、設定自体も地味になりがちです。

しかし、それは逆に「想像力の余白がある」というメリットにもなり得ます。観客は、装置や衣装で“見せられる”のではなく、セリフや演技から“想像する”という楽しみ方ができるからです。

令和ロマンの「タイムスリップ」ネタに学ぶ

この点を象徴するのが、2024年のM-1グランプリ決勝で令和ロマンが披露した2本目のネタ「タイムスリップ」です。くるまさんが何人ものキャラクターを演じ分け、時代や場所を行き来しながら展開するストーリー構成でした。

普通に考えれば「場面が多すぎて整理できないのでは?」と不安になりますが、観客はしっかりとネタの世界に没入し、笑いが絶えませんでした。それは、セリフや演技の工夫によって、「想像できる範囲内で物語を拡張していた」からにほかなりません。

このネタを逆にキングオブコントでやるのは難しいかもしれません。理由は、舞台装置や衣装が“物語を限定してしまう”から。漫才だからこそ成り立つ自由な空間設計だったのです。

「想像の余地」があるからこそ、自由にできる

つまり、コント漫才の本質は「設定に縛られないこと」ではなく、「観客の想像に委ねられること」にあります。舞台上に何のセットもないからこそ、観客は“好きなように想像”できます。そしてそれこそが、表現の自由度をぐんと広げてくれるポイントなのです。

「シンプルな見た目であればあるほど、イメージが膨らみやすい」ということは、漫才師側にとって大きな武器。つまり、センターマイクしか使えないという一見の制約が、実は“無限に近い自由”を生み出してくれているとも言えるのです。

設定の自由を怖がらず、まずは発想してみる

表現力は必要かもしれませんが、「わかりやすい設定でないと成立しない」という思い込みにとらわれる必要はありません。時代設定、ファンタジー要素、動物に例えるなど、どんな世界観でも作ることができます。

例えば、「100年後の世界の結婚式」や「動物園のカピバラが職員と口論している」など、荒唐無稽な設定でも、漫才のフォーマットであれば成立させやすいのです。

何より大切なのは、“自分たちが面白いと思える設定”を信じて、まずは自由に発想してみることです。

まとめ

コント漫才は、センターマイク一本という制限がある一方で、観客の想像力を最大限に活用できる“自由な表現の場”でもあります。舞台セットがないからこそ、場面転換もキャラチェンジも自在。24年M-1の令和ロマンのように、工夫次第で世界をいくつも飛び越えるようなネタも作れます。大切なのは、設定に必要以上に制限をかけず、まずは自分たちがワクワクする世界観を自由に描いてみること。観客が想像する余地があるぶん、演者のセリフや演技が光り、より深い笑いに繋がる可能性が広がっていきます。

コメント