2022年のM-1グランプリを制したウエストランド。印象的だったのは、ネタ中に井口さんが放った「R-1には夢がない!」というセリフでした。あれだけ爆笑を呼び、SNSでも話題になったのは、単なる毒舌という以上に、多くの人が「確かに…」と共感していたからではないでしょうか。

今回は、R-1グランプリとM-1グランプリの“構造的な違い”に注目しながら、お笑いの「ウケやすさ/ウケづらさ」について考え、その知見を漫才づくりにどう活かすかを探っていきます。

R-1の「構造的な難しさ」とは?

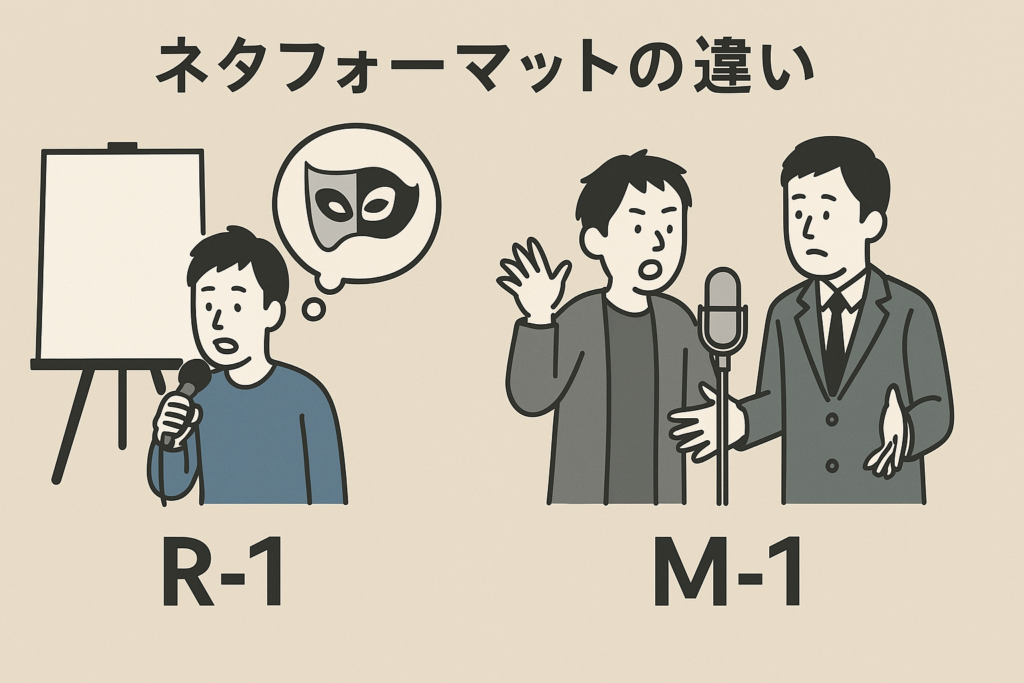

R-1グランプリでは、基本的に“何でもあり”です。漫談、コント、フリップ芸、音楽ネタなど、ピン芸人ならどんなスタイルでもOKというルール。つまり、お客さんはステージに登場してくる芸人に対して、「今からどんなタイプのネタが始まるんだろう?」と構えてしまう構造があるのです。

この“身構える時間”こそが、R-1を難しくしている最大の要因だと私は考えています。お笑いにおいて、笑いが生まれる前の「様子見の時間」が長ければ長いほど、客席の空気は冷えやすくなるものです。

一方で、M-1グランプリでは全組が「漫才」を行うという明確なジャンルの統一があります。しゃべくりかコントかの違いはあっても、観客は「これから漫才が始まる」と心の準備ができている分、スムーズにネタに入り込みやすいのです。

“フォーマットの安心感”が笑いを生む

この「ジャンルの統一」は、実は非常に重要な要素です。観客が“フォーマットを理解している”という状態は、それだけで笑いが生まれやすくなるのです。

例えばテレビの大喜利コーナーでも、「お題 → 回答」というフォーマットが確立されているからこそ、観客は“回答の面白さ”だけに集中できますよね?R-1のように「お題自体が未知数」という状況では、ネタの面白さ以前に“情報処理の時間”が必要になってしまいます。

このように考えると、R-1の“笑いづらさ”はネタそのものよりも、「入口のわかりづらさ」「安心感のなさ」によるものが大きいと言えるかもしれません。

視聴率や評判にも影響が?

視聴率の観点でも、M-1グランプリは毎年高水準を記録する一方、R-1は苦戦が続いています。ネット上でも「R-1は笑えなかった」という声がちらほら見られますが、それも構造の違いが大きく影響しているのでしょう。

「R-1はレベルが低い」「ネタが弱い」と評価されがちですが、実際には“ウケづらい仕組み”の中で戦っていることを理解する必要があります。ネタの出来不出来よりも、“観客の心の準備”に差がある、というのが本質かもしれません。

この構造を「漫才作り」に活かすには?

では、こうした構造上の違いから、漫才作りに応用できるポイントは何でしょうか?それはズバリ、「ネタの入り口のわかりやすさ」です。

漫才では、お客さんが身構えないようにする工夫がとても大切です。たとえば:

- 1秒でも早くツカミを入れて、笑いで空気をほぐす

- 最初の10秒で「どんなネタか」が理解できる構成にする

- キャラや立ち位置を早めに提示する

こうした工夫ができていれば、観客は安心してネタに没入できます。逆に、「これは何の話?」「どんな関係性?」と疑問を持たせたままだと、せっかくのボケも伝わりづらくなってしまうのです。

プロならではの構成と、アマチュアの戦い方

プロの芸人の中には、あえて導入をミステリアスにして、後半で一気に伏線を回収するようなテクニックを使う人もいます。これは非常に高度な方法ですが、構成力と演技力が必要です。

一方で、アマチュアや初心者が漫才を作る場合は、まずは“最初から笑える”こと、“最初から伝わる”ことを優先した方がよいでしょう。特にM-1など時間制限のある舞台では、30秒以内に観客をつかめるかどうかが命運を分けるのです。

まとめ

R-1グランプリとM-1グランプリの違いは、単なるジャンルの差だけではなく、構造そのものが“笑いやすさ”に直結しています。観客が「何が始まるのか分からない」R-1と、「漫才だと分かっている」M-1。この“安心感の差”が、笑いの生まれやすさを決定づけているのです。だからこそ、漫才を作るときも「いかに早く安心させ、笑わせるか」という意識が重要になります。入り口の設計次第で、同じボケでもウケ方は変わります。構造を理解し、構成に活かすことが、お笑いの完成度を一段階引き上げるカギになるでしょう。

コメント