不特定多数の人に向けてネタを披露する場合、「どの世代にも刺さるネタを作りたい」と考えるのは自然なことです。

しかしこれは、口で言うほど簡単ではありません。世代も性別も価値観も異なる人々を、同じネタで笑わせることは、非常に難易度が高い作業です。

そこで今回は、「あらゆる世代に刺さりやすいネタの作り方」と「万人受けを狙うことの落とし穴」について考えてみたいと思います。

令和ロマンの「名字」ネタはなぜ刺さったのか?

2024年M-1グランプリで、令和ロマンが1本目に披露した「名字」のネタは、まさに世代を問わず笑える秀逸な構成でした。

内容は「ワタナベという名字が最強」という仮説を軸に展開され、誰しもが一度は経験したであろう“学校での席順”をテーマにしています。

ワタナベさんは出席番号が後ろの方だから、お得なポジションをキープしていて、最強なんだという流れ。この設定だけでも面白いですが、そこに絶妙な“ありそうでなかった切り口”が加わっているのがポイントです。

このネタは、日本の学校を経験したことがある人であれば、年齢や立場に関係なく「あるある!」と共感できる要素が詰まっています。

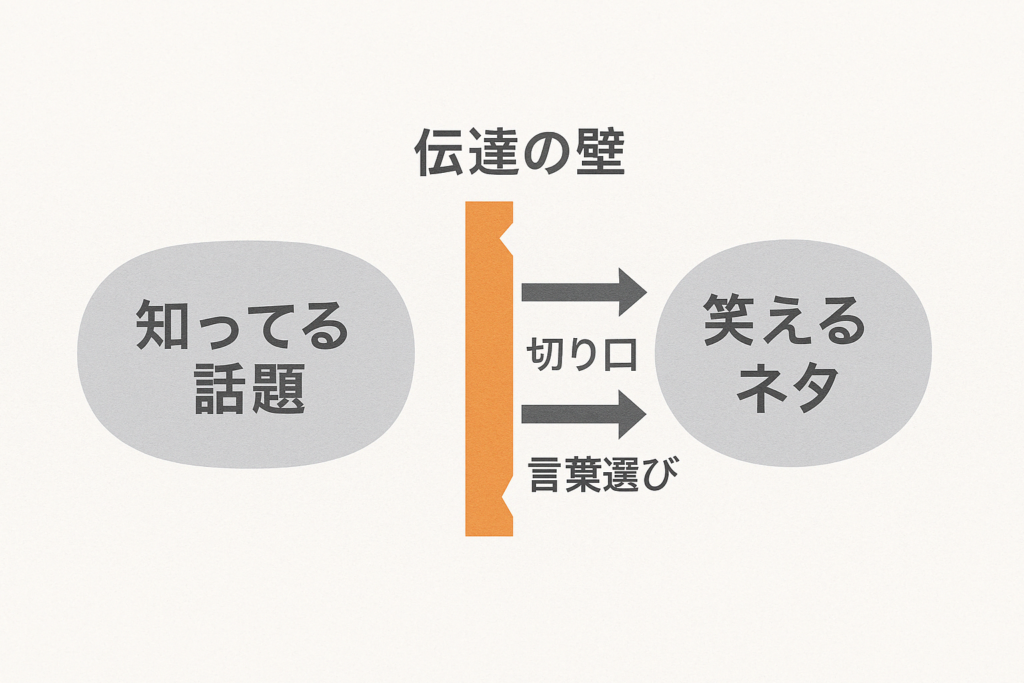

「共感できる話題=笑えるネタ」ではない

とはいえ、「みんなが経験している話題をネタにすれば万人受け間違いなし!」とはなりません。

なぜなら、「共感できること」と「笑えること」は別のスキルを必要とするからです。

たとえば「学校あるある」という素材自体は多くの人が共有できる記憶ですが、それをどんな切り口で、どんな言葉やテンポで届けるかによって、ウケるかどうかは大きく変わります。

令和ロマンの「名字」ネタは、まさにその“切り口の斬新さ”と“共感のバランス”が高レベルで成立していたことが、爆笑につながった理由でしょう。

万人受け狙いにはリスクもある

一方で、「誰にでもウケるネタ」を作ろうとするあまり、何も尖っていない、印象に残らないネタになってしまうリスクもあります。

マニアックなネタやニッチなテーマの方が、自分たちらしさを出せる場合もあり、そういったネタは「刺さる人にはめちゃくちゃ刺さる」強みもあります。

ただし、以下のようなネタには“伝わりづらさ”の壁があることも認識しておきましょう。

- 流行った年代が限定的な歌やテレビ番組をテーマにしたネタ

- ルールを知らないと理解できないスポーツネタ(例:野球)

- 美容グッズや専門用語が飛び交うジャンル特化型ネタ

このようなテーマは、対象外の人には何が面白いのか分からないというリスクがあります。演者が盛り上がっていても、観客が置いてけぼりになることも。

ネタの「一般性」と「独自性」のバランスがカギ

万人受けを目指すなら、“誰でも分かる話題”に“新しい視点”を加えることがポイントです。

令和ロマンのネタがまさにその好例で、共感を得やすいテーマに、今まで誰も深掘りしてこなかった角度で切り込むことで、大きな笑いを生み出しました。

ただし、自分たちが興味のあるニッチなテーマを扱うこと自体が悪いわけではありません。伝わりづらさを理解した上で、その壁を乗り越える工夫(例:前提を丁寧に説明する、状況を演技で補完するなど)を加えれば、マニアックなネタでも爆笑を取ることは十分可能です。

まとめ

万人受けする漫才を作ることは簡単ではありません。「誰でも経験したことがあるテーマ」だからといって、必ず笑いにつながるわけではないのです。

大切なのは、共感できる題材にどんな切り口で迫るか。そして、自分たちの強みやスタイルをどれだけ自然に組み込めるかです。

マニアックなテーマも、伝え方次第で幅広い層にウケるネタへと昇華できます。大事なのは「どこに向けて届けたいのか」を明確にした上で、ネタの構成や言葉選びに工夫を加えること。

「みんなが知ってる=みんなが笑う」ではない。この原則を踏まえたうえで、観客との距離を縮めるようなネタ作りを目指しましょう!

コメント