今回は、漫才ネタの中で重要な要素の一つ「ボケの数」について考えてみたいと思います。

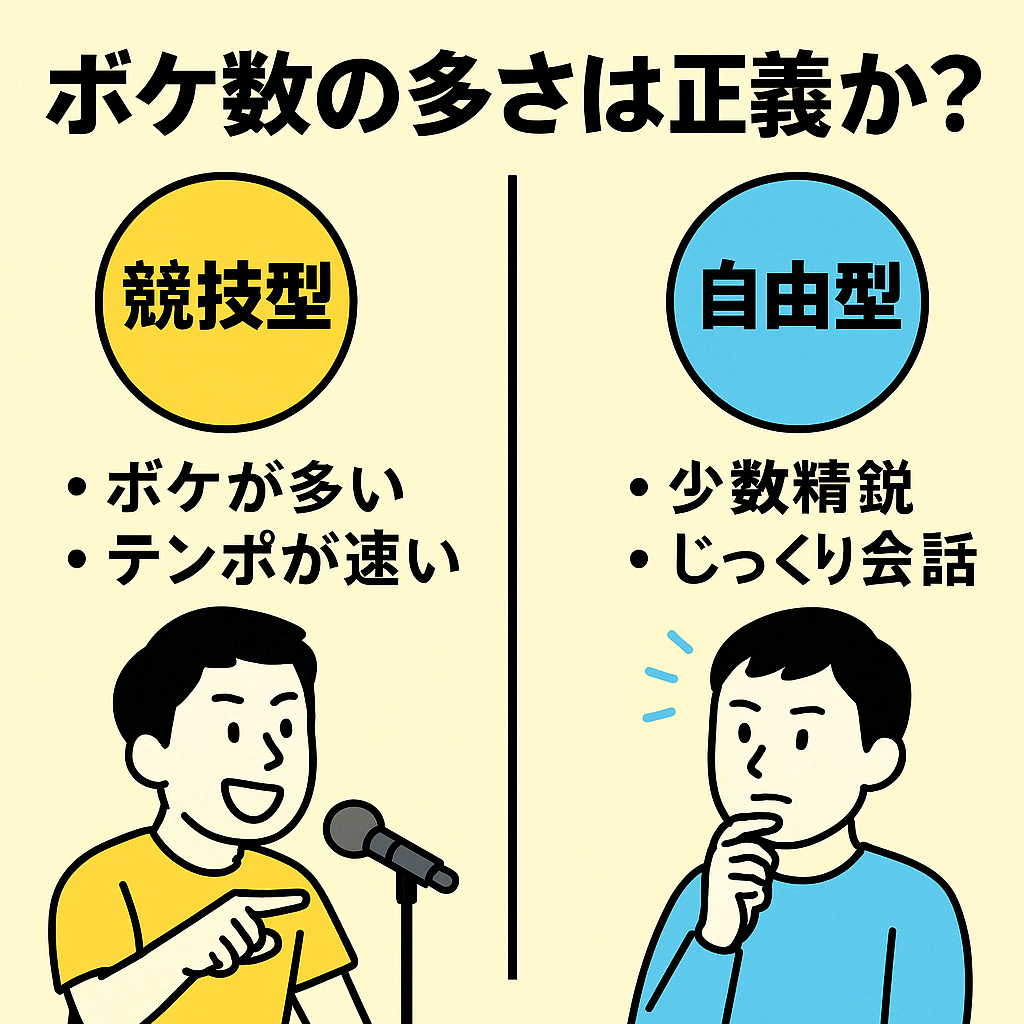

皆さんは、ボケは多い方がいいと思いますか?それとも、少数精鋭でインパクトの強いボケだけを入れるスタイルの方が好みですか?

もちろん、これに明確な“正解”があるわけではありません。漫才は芸術であり、個性を発揮する場ですから、スタイルは無限にあります。

M-1が生んだ「競技漫才」スタイル

近年、M-1グランプリなどの賞レースで披露される漫才を「競技漫才」と呼ぶ論調をよく見かけるようになりました。

いわく、M-1という“競技”で勝つために緻密に設計された構成やテンポ、ボケの量などを徹底的に調整し、「笑いの密度」で勝負するスタイル。それが「競技漫才」です。

そしてその象徴的な存在が、2年連続M-1王者の令和ロマンです。彼らはM-1対策に特化したネタを作り上げた代表例として語られることが多く、まさに“この時代の勝ち方”を体現しています。

ボケ数は多ければ多いほどいいのか?

競技漫才の文脈では、「ボケの数=強さ」という風潮が強まっています。

例えばヤーレンズは、ボケ数の多さと早口のテンポで注目されるコンビです。1つのボケがウケなくても、次々にボケが入ることで観客を置いていかない工夫がなされています。

制限時間が短いM-1などでは、笑いの回数そのものが評価に直結するため、「1秒でも多く笑いを取るために、ボケを増やす」という戦略は非常に理にかなっています。

特にネタを披露する側からすると、「これがダメでも次がある!」とテンポよく展開できることは、精神的な支えにもなります。

多数派の流れに無理に乗る必要はない

ただし、だからといってすべてのコンビがボケ数重視である必要はありません。

早いテンポ、ボケの連打、精密な構成——それが合っていれば素晴らしい。でも、仮にそのスタイルが「なんか違う」と感じているなら、それは無理して採用するべきではありません。

たとえば、スローテンポで丁寧に会話を積み上げ、じっくり“笑いどころ”へ導いていくネタもあってよいのです。そうしたスタイルが今は減っているからこそ、逆に目立つ可能性すらあります。

笑いの数より、自分たちらしさを

「競技漫才」が増えた今だからこそ、あえて“自分たちのやりたいテンポ”で進めることに価値があります。

確かに、笑いが少ないと点が伸びづらいかもしれません。でも、やりたくもないスタイルで滑るより、自分たちらしいネタで滑ったほうが絶対に気持ちはいいはずです。

そして何より、観客の記憶に残るのは、唯一無二の「らしさ」を持った漫才なのではないでしょうか。

まとめ

漫才の中で「ボケの数をどうするか」は大きな選択のひとつです。とくにM-1のような賞レースに出場する場合は、限られた時間の中で「何回笑わせたか」が重要な指標になるため、ボケ数が多いネタが有利とされがちです。ですが、それが全てではありません。スローに展開しながら少数精鋭のボケで勝負する漫才もまた、観客の心を打つものになり得ます。スタイルに正解はありません。自分たちのテンポや言葉を大事にした「自分たちの漫才」を見つけていくことが、最終的には一番強いネタを生むのかもしれません。

コメント